我們從小被教導:讀書要理解重點、要抓出正確答案、要記住作者想說的話。

好像只有學會「原意」,才算真正讀懂。

直到我在《巨人筆記》中,讀到這樣一段話:

「當我們閱讀時,作者的意圖並不是太重要。把焦點放在有共鳴的地方,以自己的語言寫出摘要和記錄。縱使你的關鍵字不同於作者本來的也無所謂,你必須選擇自己完全理解、感同身受的詞彙,而不是陌生和沒有意義的詞彙。」

這段話,像是某種允許。

原來,學習不是要變得像誰,而是允許自己「用自己的方式理解世界」。

快速解決~直接點開連上

學了很多還是用不出來?我的筆記與內化轉變練習

我曾經陷在一種奇怪的焦慮裡:腦中好像裝了很多東西,卻總是用不出來。

為了產出內容,我逼自己看書、聽講座、上課,也很習慣在朋友提出一個問題時,馬上推薦一本書。我有很多輸入,卻無法真正轉化成自己的語言或觀點。

那種感覺就像知識卡在中間不上不下,知道很多,卻說不出「我到底學到了什麼」。

你有沒有也這樣過? 書買了一堆,螢光筆也畫了,但回頭看,自己卻一句都說不出來。 好像什麼都有碰,但什麼也沒留下。

直到我讀了《巨人筆記》,才開始明白:不是我學不會,而是我太努力想要「學對」。書裡說了一句話,讓我好像找到禮物似的:「當我們閱讀時,作者的意圖並不是太重要。把焦點放在有共鳴的地方,以自己的語言寫出摘要和記錄。就算你的理解和作者不同也無妨,那就是你獨一無二的見解。」

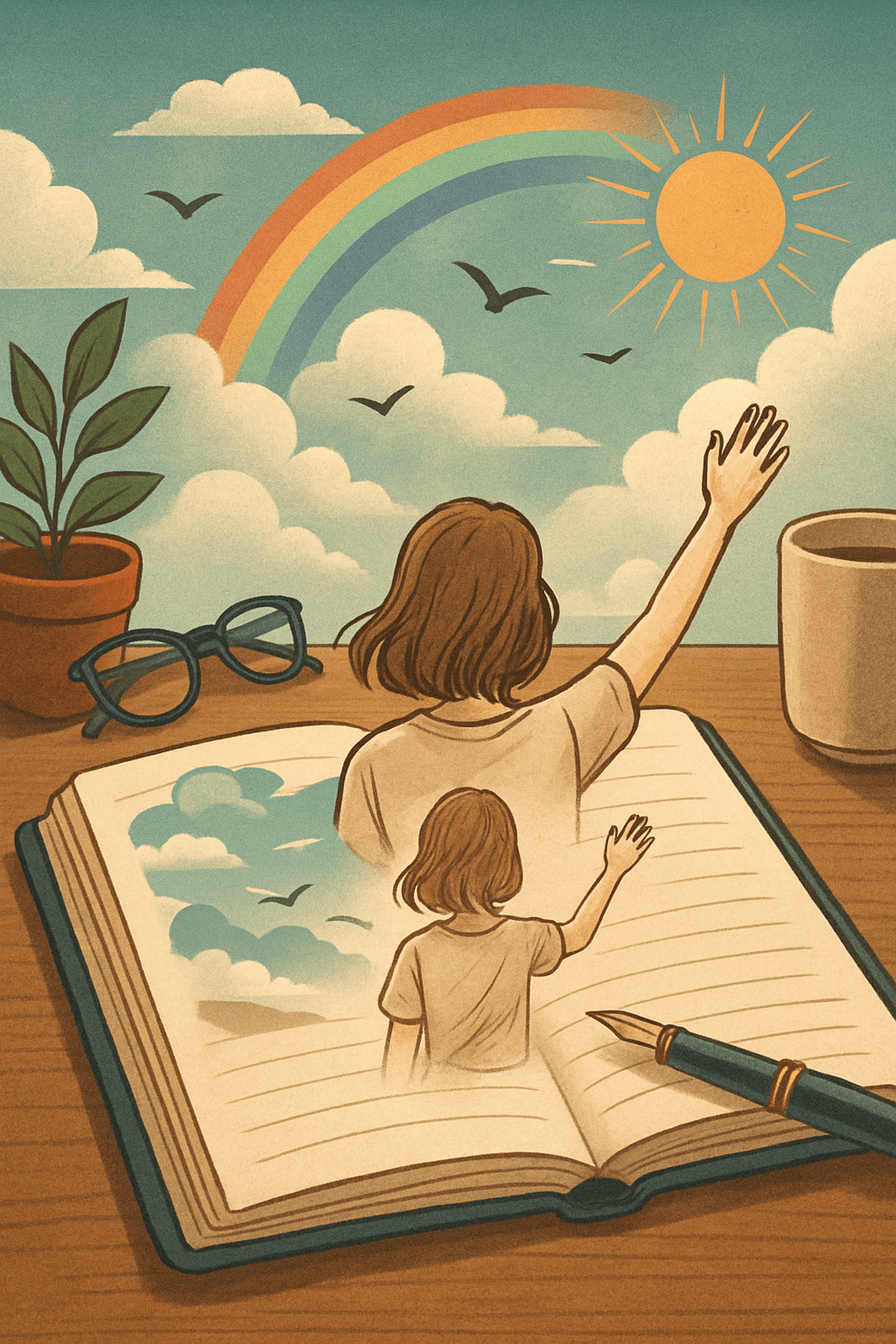

原來,我不需要把每一頁都理解透徹才算讀完,我只需要記下那些「讓我有感」的地方,然後用我自己的方式說出來。

這不只是筆記方式的轉變,更是一種心態的放鬆,學習的最終成果,不是背會書裡的話,而是找回自己的語言。

不是寫得多才叫學會,而是寫得準:《巨人筆記》的筆記示範教了我這件事

書裡還有一個例子,我一看就懂了,也讓我第一次真正「看見」筆記的意義。作者說,有一天你走在路上,看見一片樹葉在風中搖擺,你突然覺得:「這片葉子,好像在說話。」請問你會怎麼記下這一刻?如果你只是習慣「抄寫」、「照記」,你可能會寫:「我看見樹葉在風中不停搖擺,似乎在說著什麼。」這句話沒有錯,甚至看起來也很完整,但它只是重述了當下的畫面。而如果你懂得摘錄、濃縮、轉化自己的感受,你可能會寫:「樹葉的細語。」 短短五個字,卻濃縮了整個畫面、感覺與想像。這個例子徹底顛覆了我對「筆記」的想像。筆記不是記下全部,而是留下那個你想記住的感覺。

你曾經也有過那種「我想記下來,但不知道怎麼寫」的時候嗎? 也許你不是寫不出來,而是過去沒人告訴你:寫五個字也可以。

我開始明白,原來真正的學習,不是把資訊吞進去,而是讓它轉成屬於我的語言,存進心裡。 也因此,我開始反思:與其執著於記下作者說的每一句話,不如練習寫出那句「我會想跟別人分享」的話。

從懂得到行動:我曾短暫練習過,也曾中斷過

《巨人筆記》不只讓我對筆記有新的理解,也讓我想試著真正去做做看。

那段時間,我在粉絲團上展開了一個小實驗:類日更。每天只寫一點點,一段感受、一句話、一個畫面。不追求長篇,不強求邏輯,只想訓練自己快速思考、快速摘錄的能力。雖然那段練習的時間不長,但我明顯感覺到自己的觀察力變敏銳了,也更能抓到文字裡真正屬於自己的東西。

只是後來,為了把火力集中在經營網站,這個練習就暫時停下來了。我知道自己並不是不想繼續,而是還沒找到一個更系統化、能持續執行的方式。

直到最近,我又讀到一本書——朱騏的《復盤寫作術》。這本書讓我再次燃起動力,想把「紀錄日常」這件事,真正融入我的生活與創作流程。

這一次,我不想只是被啟發,而是要開始真正建立屬於自己的紀錄系統。

把學習變簡單:用自己的話記下有感的事就夠了

誰說學習一定要嚴肅?用自己的方式記下來,也算數。

如果你也常常像我一樣,腦子裡裝了很多東西,卻不知道要怎麼用,那你不是記憶力差,也不是沒吸收,你只是太習慣「學會正確答案」,而忘了你也有權利,用自己的語言說出來。

這一篇,其實也是我對自己的一次提醒,告訴我自己:「不要再硬吞了,要開始消化,要開始寫下來。」

不是為了寫給別人看,而是寫給那個「還在摸索但沒放棄」的自己。

小小勇氣任務

從今天開始,寫下一句你有感的話。

可以是你看到的、想到的、讀到的、經歷到的都可以。

這不是挑戰,而是我們一起。你不需要先想清楚要寫什麼,只需要願意開始。因為真正的學習,不在別人定義的答案裡,而在你願意留下的那一句,屬於你自己的話裡。

如果你願意,也可以留言告訴我你今天的那一句。 我會很想看見,也很願意陪你一起練習。